Thème “Terre”

La ligne scientifique tracée par le LPG depuis sa création est basée sur la devise « Comprendre les planètes grâce aux outils et aux connaissances développés sur Terre et réciproquement ». Nous avons ainsi contribué, au cours des dernières années, à apporter des résultats nouveaux sur les autres planètes et sur leurs satellites, grâce à nos compétences dans différents domaines des Sciences de la Terre.

Les travaux menés dans le thème Terre correspondent à la réciprocité de cette devise : nous exploitons l’expertise développée en planétologie pour proposer des méthodes d’étude et des questionnements nouveaux sur la Terre.

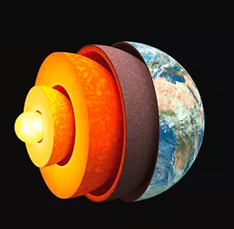

Ce thème a donc vocation à favoriser l’émergence, au cours des années à venir, de sujets d’études originaux, issus de notre expérience en planétologie, et qui s’étendent de la dynamique interne à l’évolution de la surface de la Terre. Nos travaux sont actuellement structurés en trois grands axes : Structure et dynamique du globe, Interactions fluides/roches/vivant et Risque et Environnement.

1. Structure et dynamique du globe

Cet axe regroupe nos travaux sur la structure physique et chimique de l’intérieur de la Terre et sur les couplages entre ses différentes enveloppes. Nous développons des modèles de Terre interne, en termes de propriétés élastiques et/ou magnétiques, qui contraignent les processus d’échanges de matière et d’énergie. La modélisation numérique et les développements méthodologiques y occupent une place importante. L’étude des transferts chimiques permet également de quantifier les échanges de matière et de retracer l’histoire de l’intérieur de notre planète.

1.1 Observation et modélisation de la structure interne

Nous étudions la structure interne de notre planète principalement à partir d’observations sismologiques et magnétiques, et de modélisations numériques :

– Propriétés élastiques isotropes et anisotropes de la croûte et du manteau, contraintes par la tomographie sismique, régionale et globale ; extraction d’information sismique dans le bruit.

– Modélisation du champ magnétique interne et ses variations temporelles (mission SWARM) : Séparation mathématique des contributions internes et externes ; géométrie des champ externes magnétosphériques et ionosphériques – variations saisonnières, conductivité électrique du manteau ; champ lithosphérique – reconstruction continentale aux temps géologiques.

1.2 Dynamique et couplages internes

La dynamique et les couplages de la Terre interne sont abordés par leurs aspects mécaniques, thermiques, chimiques et magnétiques :

– Convection dans le manteau et hétérogénéité thermique à la frontière noyau-manteau.

– Influence des interactions thermiques noyau-manteau sur la géodynamo – morphologie du champ, inversions…

– Origine profonde des anomalies de faible intensité du champ magnétique à la surface de la Terre.

– Transferts chimiques entre les différentes enveloppes terrestres. Cycle des éléments volatils et chalcophiles : couplages rédox entre la surface et l’intérieur, caractérisation du dégazage volcanique.

2. Interactions Fluides/Roches/Vivant

Cet axe de recherche focalise sur le rôle des interactions physiques et chimiques entre fluides, roches et organismes vivants et sur leurs implications dans l’évolution de la surface et de la subsurface de la Terre. Nous travaillons d’une part sur les aspects mécaniques de ces interactions (transformations géomorphologiques et structurales des matériaux géologiques par les fluides) et d’autre part sur leurs aspects chimiques et minéralogiques (transferts physico-chimiques, altération et minéralisation en réponse aux interactions entre roches, fluides et organismes vivants).

2.1 Transformations géomorphologiques et structurales des matériaux géologiques par les fluides

Pour comprendre les couplages mécaniques entre fluides, déformations et transferts de matière dans les matériaux poreux à la surface de la Terre, nous étudions les phénomènes de déstructuration, de colmatage, de chenalisation des roches, et plus généralement les modifications de leur rhéologie (fracturation, bréchification, fluidisation, dissolution…). Nos objets d’étude comptent :

– Les bassins sédimentaires anciens (remaniement par les surpressions de fluides liées à la surcharge sédimentaire et aux changements de phase de la matière organique).

– Les environnements sous-glaciaires (rôle des circulations de fluides interstitiels sous pression sur l’érosion, le transfert sédimentaire et le façonnement des reliefs).

– Les environnements karstiques (évolution morphologique par les circulations de fluides superficielles et souterraines).

2.2 Transferts chimiques, altération et minéralisations

Cette thématique regroupe deux champs de compétences du LPG : processus d’altération et de minéralisation à la surface des planètes et transferts bio-physico-chimiques à la surface de la Terre. Elle est centrée sur l’évolution physico-chimique des matériaux géologiques superficiels (roches, régolites, sédiments, sols, glaces). Parmi ces nombreuses interactions, nous travaillons sur trois problématiques spécifiques :

– Développement de critères spectraux infrarouge pour distinguer l’origine géologique (hydrothermalisme et altération continentale) des minéraux (phyllosilicates et silice).

– Rôle des organismes vivants (complexants microbiens et macro-organismes) dans les processus d’altération et de biominéralisation.

– Rôle des glaciers et de leurs eaux de fonte comme environnements de minéralisation (sulfates, chlorures, nitrates, carbonates, …).

3. Risque et Environnement

Cet axe de recherche étudie les dérèglements environnementaux et les risques découlant de changements globaux d’origine humaine, en particulier les pollutions de contaminants (métaux et radioisotopes), et les moyens d’y remédier. Nos travaux portent sur (i) l’observation in-situ et le traçage des sources de contaminations (matériaux naturels et anthropogéniques), étudier leurs caractéristiques physico-chimiques et leurs mobilités, (ii) les modifications environnementales et la biosurveillance, (iii) le développement de technologies de remédiation telles que la synthèse de matrices de confinement et la réhabilitation de sols.

3.1 Dynamique des métaux dans le continuum sol-eau-plantes

Nous développons trois approches pour décrire l’imprégnation environnementale et sa dynamique :

– Étude spatialisée des métaux et identification de leurs origines

– Évaluation de leur mobilité et de leur toxicité dans l’environnement : spéciation et fractionnement isotopique associé

– Rôle des complexants organiques intervenant dans les processus de remobilisation

3.2. Impact environnemental des contaminations et biosurveillance

Nos travaux portent sur des organismes terrestres et marins en suivant trois approches :

– Évaluation du rôle des contaminations sur les microorganismes des sols et sédiments (abondance, diversité génétique) par des approches d’ADN environnemental

– Incorporation des contaminants dans les coquilles de bivalve, évaluation du rôle du cycle de vie

– Comparaison des teneurs en contaminants des coquilles de bivalve et des réseaux de surveillance.

3.3 Remédiation pour les radioisotopes et les métaux : immobilisation et extraction

Développements de solutions innovantes de remédiation pour les sols et immobilisation de polluants dans des matrices spécifiques :

– Synthèse et caractérisation de matériaux inorganiques (verres et vitrocéramiques) dopés en radioisotopes et/ou métaux dans un objectif de confinement géologique à long terme

– Solutions basées sur la nature : phytoextraction de métaux, associée à la bioaugmentation des sols par des bactéries

– Suivi de l’altération physico-chimique et biologique de ces matrices en conditions naturelles

Pépites du thème “Terre” : Metzger 2022, Masse 2023, Lézin 2023, Bouquet 2024, Capdeville 2024, Cuvier 2024, Terra-Nova 2024 (1), Terra-Nova 2024 (2), Soudani 2024, Vérité 2024