Les conséquences du changement climatique pour la mer Méditerranée

Une étude du GEOMAR souligne l’urgence d’agir – 26 août 2025/Kiel.

Le changement climatique menace les écosystèmes marins et côtiers de la région méditerranéenne. Le réchauffement, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans y sont plus intenses et plus rapides que la moyenne mondiale. Une étude récente menée par le Centre GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel a examiné dans quelle mesure les écosystèmes marins et côtiers de la mer Méditerranée sont déjà menacés, même dans le cas d’un réchauffement supplémentaire relativement modéré. À cette fin, 131 études scientifiques ont été évaluées dans le cadre d’une méta-analyse approfondie. Les résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports.

Les températures en Méditerranée atteignent actuellement des niveaux record. Au lieu d’une baignade rafraîchissante, les vacanciers en Grèce, en Italie, en Espagne, at ailleurs, sont désormais confrontés à des températures de l’eau pouvant atteindre 28 °C, voire plus. Avec une température moyenne de l’eau de 26,9 °C, juillet 2025 a été le mois le plus chaud jamais enregistré en Méditerranée, selon le service européen Copernicus Earth Observation. Le réchauffement causé par le changement climatique est considéré, au même titre que des facteurs de stress tels que la surpêche, la pollution et la destruction des habitats, comme une menace majeure pour les habitats marins et côtiers. « Les conséquences du réchauffement ne sont pas seulement des projections pour l’avenir, mais des dommages très réels dont nous sommes témoins aujourd’hui. L’augmentation continue des températures, de l’élévation du niveau de la mer et de l’acidification des océans entraîne des risques graves pour l’environnement dans et autour de la mer Méditerranée », explique le Dr Abed El Rahman Hassoun, océanographe biogéochimiste au GEOMAR.

Une méta-étude sur les scénarios de changement climatique

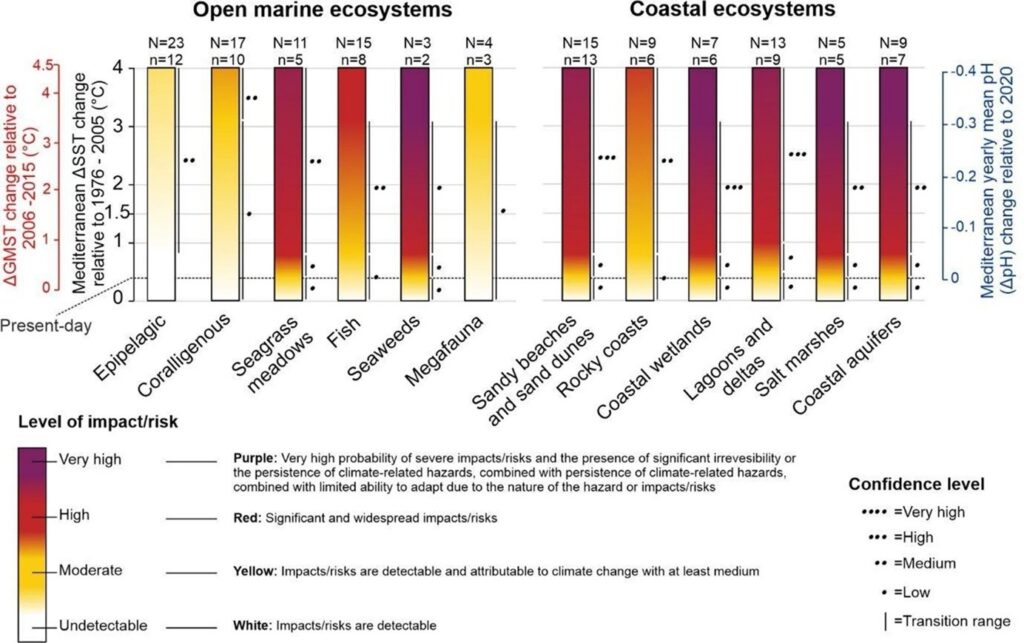

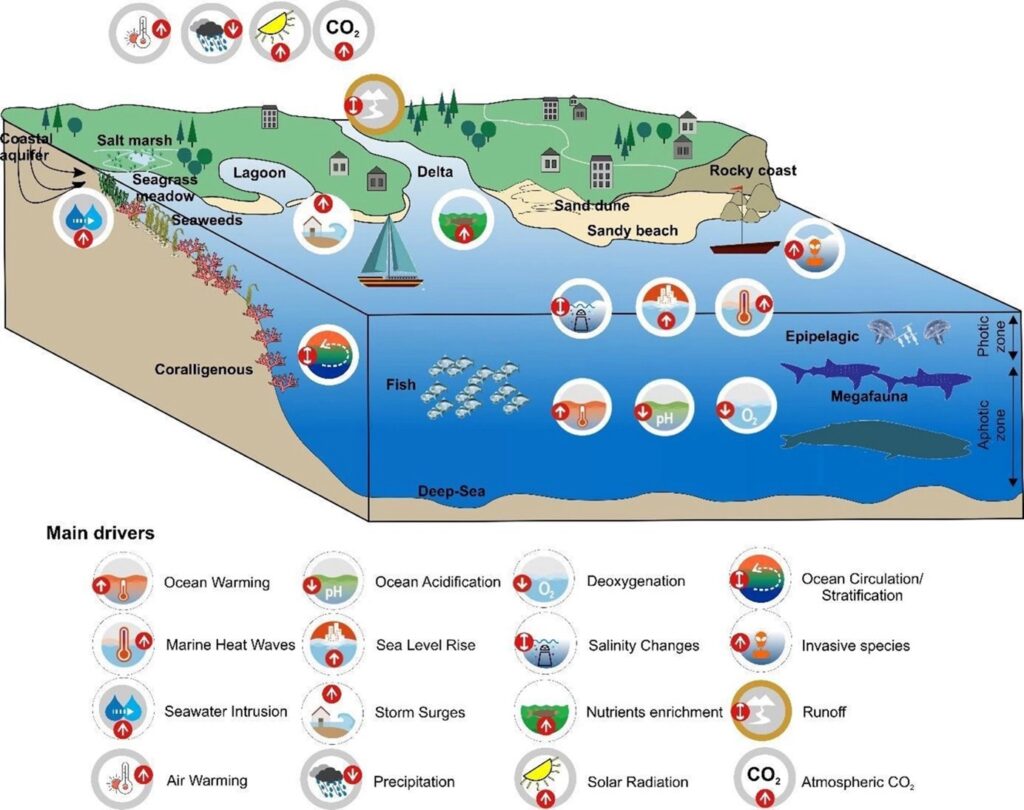

En collaboration avec le Prof. Dr Meryem Mojtahid, professeure de paléo-océanographie à l’université d’Angers et au Laboratoire de Planétologie et Géosciences, ils ont étudié les effets du changement climatique sur les écosystèmes marins et côtiers de la région méditerranéenne. Les projections de la méta-étude sont basées sur les scénarios climatiques reconnus du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). L’équipe de recherche a analysé 131 études scientifiques sur la Méditerranée publiées jusqu’en août 2023. Pour la première fois, cela a cela a permis d’établir un diagramme dit « burning ember » pour les écosystèmes marins et côtiers méditerranéens, un outil d’évaluation des risques développé à l’origine par le GIEC.

« Le diagramme montre clairement à quel point le changement climatique menace les écosystèmes clés. J’espère que nos résultats contribueront à sensibiliser le public et à inspirer des actions concrètes pour protéger ces écosystèmes uniques », déclare Meryem Mojtahid.

L’étude s’appuie également sur l’initiative de recherche sur le changement climatique et la dégradation de l’environnement dans la région méditerranéenne (MedECC). En 2020, l’initiative a publié le premier rapport d’évaluation méditerranéen sous le nom de MAR1, jouant ainsi un rôle clé dans la consolidation des connaissances sur les changements climatiques et environnementaux dans la région méditerranéenne.

La Méditerranée, un « hotspot du changement climatique » : chaque dixième de degré compte

La mer Méditerranée, tout comme la mer Baltique ou la mer Noire, est une mer semi-fermée qui n’est reliée à l’océan mondial que par le détroit de Gibraltar. Elle se réchauffe donc plus rapidement et s’acidifie plus fortement que l’océan ouvert. Entre 1982 et 2019, la température de surface de l’eau de mer a déjà augmenté de 1,3 °C, alors que l’augmentation mondiale n’était que de 0,6 °C. C’est pourquoi le GIEC qualifie également la mer Méditerranée de « point chaud du changement climatique ». De plus, les scientifiques la considèrent comme un laboratoire naturel, car elle réagit plus rapidement et plus fortement aux pressions climatiques que l’océan ouvert, tout en concentrant de multiples facteurs et contraintes dans un système relativement petit et bien observé.

« Ce qui se passe en Méditerranée préfigure souvent les changements à attendre ailleurs, de sorte que la mer Méditerranée agit comme un système d’alerte précoce pour les processus qui affecteront plus tard l’océan mondial », explique Abed El Rahman Hassoun.

Si les objectifs internationaux en matière de protection du climat sont atteints dans les années à venir, certains changements environnementaux pourraient encore être ralentis. Deux scénarios du GIEC, appelés RCP (Representative Concentration Pathways, ou trajectoires de concentration représentatives), peuvent être utilisés pour illustrer cela : dans un scénario d’émissions moyennes (RCP 4.5), les émissions se stabiliseront au cours des prochaines années grâce à des politiques climatiques modérées. Même dans ce cas, la mer Méditerranée devrait se réchauffer de 0,6 à 1,3 °C supplémentaires (par rapport aux valeurs actuelles) en 2050 et 2100 respectivement. En revanche, le scénario à émissions élevées (RCP 8,5) décrit une trajectoire « sans changement » avec des émissions en augmentation constante. Dans ce scénario, le réchauffement supplémentaire serait probablement compris entre 2,7 °C et 3,8 °C d’ici 2050 et 2100 respectivement. Un tel réchauffement, associé à l’élévation du niveau de la mer et à l’acidification des océans, aurait des perturbations importantes sur les écosystèmes : les herbiers marins disparaîtraient, les récifs coralliens pourraient subir des dommages importants et de graves réactions en chaîne se produiraient dans les réseaux trophiques.

« Ces scénarios montrent que nous pouvons encore faire la différence ! Chaque dixième de degré compte ! », déclare Abed El Rahman Hassoun, responsable de l’étude. « Les décisions politiques prises aujourd’hui détermineront si les écosystèmes de la mer Méditerranée s’effondreront, partiellement ou totalement, ou s’ils resteront fonctionnels et continueront à fournir les services écosystémiques dont ils sont la source. Dans le même temps, notre étude montre également que même avec une protection climatique modérée et un réchauffement supplémentaire de 0,8 °C, nous devons nous attendre à certaines conséquences. Nous devons donc nous concentrer sur la minimisation des impacts autant que possible. »

Impacts sur les écosystèmes marins

Les chercheurs ont examiné un large éventail d’écosystèmes marins : des herbiers marins aux poissons et macroalgues, en passant par les mammifères marins et les tortues. Le réchauffement et l’acidification de la Méditerranée modifient des communautés entières. Les espèces de plancton changent, et les proliférations d’algues toxiques et de bactéries sont de plus en plus fréquentes. Avec un réchauffement supplémentaire de 0,8 °C, les plantes à herbiers marins telles que Posidonia oceanica connaîtraient un déclin massif et disparaîtraient complètement d’ici 2100. Les espèces d’algues telles que Cystoseira connaîtraient également un déclin, tandis que les populations d’algues envahissantes thermophiles pourraient augmenter. Les stocks de poissons sont également sous pression à partir de +0,8 °C : ils pourraient diminuer de 30 à 40 %, se déplacer vers le nord et laisser la place à des espèces envahissantes telles que le poisson-lion, qui menace la biodiversité. Les coraux, probablement en raison de leur longue histoire évolutive, sont relativement plus résistants que les autres écosystèmes, car ils sont exposés à un risque modéré à élevé à partir de +3,1 °C. Les données sur les mammifères marins et les tortues de mer sont limitées, mais des changements dans les zones d’alimentation, le comportement migratoire et le bilan énergétique sont susceptibles de se produire.

Écosystèmes côtiers : particulièrement vulnérables

En raison de l’effet combiné du réchauffement et de l’élévation du niveau de la mer, les écosystèmes côtiers de la mer Méditerranée sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. La zone touchée comprend des zones situées jusqu’à dix mètres au-dessus du niveau de la mer, telles que les dunes et les côtes rocheuses. L’élévation du niveau de la mer accentue l’érosion côtière et menace ainsi les sites de nidification des tortues marines, dont plus de 60 % pourraient disparaître. Même avec un réchauffement supplémentaire de seulement +0,8 °C, le risque augmente considérablement : les plages de sable et les dunes sont particulièrement menacées, mais les côtes rocheuses également.

Les zones humides, les lagunes, les deltas, les marais salants et les aquifères côtiers sont également touchés et peuvent subir des dommages considérables dès +0,8 °C à +1,0 °C. Dans ce cas, la perte d’espèces végétales importantes, la propagation d’espèces envahissantes et des changements dans la végétation sont très probables. Dans le même temps, l’élévation du niveau de la mer peut entraîner une réduction des précipitations et, par conséquent, une pénurie d’eau. À partir de +1,0 °C, les risques devraient encore augmenter en raison des inondations et de l’apport accru de nutriments. « Nous avons constaté que les écosystèmes méditerranéens réagissent de manière très diverse au stress climatique. Certains sont plus résistants que d’autres, mais aucun n’est invincible », explique Meryem Mojtahid.

« Seules des mesures strictes de protection du climat peuvent maintenir les risques à un niveau auquel les écosystèmes peuvent encore s’adapter. Grâce à cette étude, nous avons pu montrer que même une augmentation relativement faible de la température et d’autres facteurs de stress liés au changement climatique ont des effets significatifs. « Il est maintenant temps de passer de la théorie à la pratique », ajoute Abed El Rahman Hassoun.

Lacunes dans la recherche

Pour plusieurs écosystèmes, les études scientifiques visant à évaluer les risques sont encore limitées. Il existe peu de projections pour les habitats en eaux profondes, les marais salants, les macroalgues et la mégafaune. D’importantes lacunes géographiques subsistent également, en particulier dans le sud et l’est de la Méditerranée, ce qui pourrait conduire à une sous-estimation des risques dans les pays sous-représentés. De plus, les observations à long terme qui traitent simultanément de multiples facteurs de stress tels que la pollution et les espèces envahissantes font défaut. Pour combler ces lacunes, il faudra intensifier les efforts de recherche interdisciplinaire et étendre la surveillance, en particulier dans les régions sous-représentées.

Publication originale : Hassoun, A.E.R., Mojtahid, M., Merheb, M. et al. Climate change risks on key open marine and coastal mediterranean ecosystems. Sci Rep 15, 24907 (2025). https://doi.org/10.1038/s41598-025-07858-x

Contexte : Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), également connu sous le nom de Conseil mondial du climat, est l’organisme international d’experts des Nations unies qui évalue l’état actuel de la recherche sur le climat. Ses rapports résument les conclusions scientifiques, mettent en évidence les risques et fournissent une base décisionnelle aux responsables politiques et à la société. L’un des outils les plus connus des rapports du GIEC est le « Burning Ember Diagram ». Il permet de visualiser les risques pour les êtres humains et la nature en fonction du réchauffement climatique. Les zones orange et rouge indiquent les endroits où les risques deviennent élevés et très élevés, à l’image de « glowing ember », d’où le nom du diagramme.

Contact : Julia Gehringer (GEOMAR, Communication & Media), media@geomar.de / Stéphanie Beaunay (Laboratoire de Planétologie et Géosciences)

Publié le 10 septembre 2025